August 27th, 2020

Wozu Design-Prozess-Ästhetik? Ein handlungstheoretisches Modell des Möglichkeitsraumes von Gestaltung.

Sachlogische und hochschulpolitische Aspekte werden manchmal verwechselt, wenn es um Probleme der Abgrenzung von anderen Fachdisziplinen geht. Zwar ist es nachvollziehbar, dass sich ein recht junges Fach (wie es sowohl die Designwissenschaft als auch die Medienwissenschaft ist) um Ressourcen wie Finanzierung und Anerkennung bemühen muss. Dabei ist es unverzichtbar, die Eigenständigkeit des Faches zu betonen. Tastsächlich haben Designwissenschaft und Medienwissenschaft einige thematische Gemeinsamkeiten, etwa jene, die Wolfgang Jonas (2002) oder Mareis & Windgätter (2014) vorstellen. Darüber hinaus ist es grundsätzlich möglich, als studierter Designer im Fach Medienwissenschaft zu promovieren, was meine Biografie ja beweist.

Trotzdem lässt sich sachlogisch argumentieren, dass Designtheorie ebenso wie Medientheorie als Teilmengen der Technikphilosophie verstanden werden können. Dafür bringt Christoph Hubig (2006) sehr gute Gründe vor – obwohl es ihm selbst gar nicht um eine Kritik der Designtheorie oder Medientheorie geht. Er zeigt vielmehr, dass ›Technik‹ als Möglichkeitsraum von Mitteln und Medien begriffen werden muss. Die ›Mittel‹ sind hier stets auf einen ›Zweck‹ bezogen. Davon zu unterscheiden sind ›Medien‹, die zu verstehen sind als Möglichkeitsräume von Gestaltung. Hubigs (2006: S.158) Beispiel macht dies schnell klar: »Je nach Beobachterstandpunkt […] kann ein und derselbe Artefakt zugleich Mittel und Medium sein. Ein gebautes Haus ist Mittel zum Schutz vor der Witterung, zugleich Medium bestimmter Weisen des Wohnens.«

Zur Mittel-Zweck-Relation tritt also ein Möglichkeitsraum der Gestaltung hinzu, der als ›Medium‹ zu begreifen ist. Jedoch gilt hier: Man kann nicht nicht gestalten. Denn das ›Mittel‹ muss zwangläufig irgendeine Form haben. Auch das Wohnen in einem leeren Haus ist gestaltet. Dies ist erkennbar eine Analogie zum berühmten Diktum von Watzlawick et al. (2000: S. 53): »Man kann nicht nicht kommunizieren.«

Anschaulicher werden diese beiden Paradoxien, wenn man sie räumlich interpretiert. Dann handelt es sich um Betrachtungen in einem unterschiedlichen Maßstab: Tritt man einige Schritte zurück, so merkt man, dass es sich um ein Detail eines größeren Zusammenhanges handelt (›the big picture‹, wie man englisch für ›das große Ganze‹ sagt). Denn jede Mittel-Zweck-Relation kann in diversen Auflösungen untersucht werden. Was in der einen Hinsicht als Zweck erscheint, ist in anderer Hinsicht nur ein Mittel für einen übergeordneten Zweck. Räumlich kann das die konkrete Finger-Bewegung beim Tastatur-Tippen sein, welche kein Selbstzweck ist. Vielmehr dient sie dem Schreiben dieses Satzes, welcher ebenfalls nicht Endzweck ist, da er einen potenziellen Dialog mit dem Leser anstoßen soll. Ähnlich besitzen auch die hier nicht geschriebenen Sätze eine kommunikative Funktion. Wieso sollte ich den Leser hier mit Details nerven, die er bei Bedarf in Schwarzfischer (2019) nachlesen könnte? Zentral ist nur das Verständnis, dass jede Mittel-Zweck-Relation stets noch feiner aufgelöst werden kann und zugleich in einen größeren Mittel-Zweck-Zusammenhang eingebettet ist. Ob man dies räumlich oder zeitlich interpretiert, ist dabei eher sekundär und hängt vom konkreten Beispiel ab. Nimmt man das obige Haus-Beispiel von Hubig, ist sowohl eine räumliche als auch eine zeitliche Deutung möglich. Dann eröffnen die kurz–, mittel– und langfristigen Zwecke unterschiedlich große Möglichkeitsräume der Gestaltung, die Hubig jeweils als ›Medium‹ definiert.

Die naive Vorstellung, dass etwas entweder nur Mittel oder nur Zweck sein könne, muss also aufgegeben werden. Ein vergleichbarer Schritt betrifft die überkommene Unterscheidung zwischen bewusster Reflexion und nicht-bewusstem Verhalten. Bei genauerer Betrachtung findet sich eine Vielzahl an Zwischenstufen, auch wenn wir uns einen »reflektierten Fachmann« und einen »unreflektierten Laien« ansehen. Die methodische Kritik hinsichtlich der graduellen Bewusstheit des Reflexions-Niveaus nach Donald Schön (1983) wird deutlicher, wenn wir ein Beispiel wählen, das weiter vom Design entfernt ist – und deshalb mit weniger emotionaler Abwehr rechnen muss: Nehmen wir einen Arzt, um genau zu sein einen Gastroenterologen (also einen Spezialisten für Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes). Natürlich haben wir alle viel Erfahrung mit unserer Verdauung, was wir gut oder weniger gut vertragen, etc. Darüber bewusst nachgedacht haben vor allem Jene, die gelegentlich Probleme mit Ernährung und Verdauung haben. Manche davon haben durchaus schon systematisch ausprobiert, was genau sie nicht vertragen. Einzelne haben diesen Test feiner aufgeschlüsselt als Andere – etwa, wenn nicht ganze Speisen als ›unverträglich‹ eingestuft werden, sondern nur bestimmte Kombinationen, einzelne Zutaten oder die Art der Zubereitungen (z. B. die Röststoffe vom Grillen). Ebenso können die körperlichen Beschwerden unterschiedlich genau analysiert und beschrieben werden. Das Spektrum vom ›dumpfen Fresser‹ hin zum ›reflektierten Gourmet‹ bietet dann alle Stufen von Bewusstheit und sämtliche Granularitäten der Analyse.

Eine binäre Unterscheidung stellt hier eine unzulässige Simplifizierung dar. Und doch sind Binarisierungen auch im Design immer wieder verlockend, weil sie das Feld so schön vereinfachen. Das ist nicht nur bei systemtheoretischen Ansätzen nach Niklas Luhmann (1984) zu finden. Vielmehr ist die rationalistische Tradition der Philosophie voll von dualen Sichtweisen, die strikt zwischen ›Körper‹ und ›Geist‹ differenzieren. Gerade die Entwicklung einer empirischen Ästhetik wurde stark behindert durch jene Binarisierung, die sachlich unbegründet ist. Denn in der philosophischen Ästhetik wurde oftmals behauptet, dass eine „ästhetische Erfahrung“ entweder bewusst erlebt wird oder nicht existiert, je nachdem, ob es sich um „Kunst“ handelt oder nicht. Hingegen thematisiert die neuere Kognitionswissenschaft, dass ›Körper‹ und ›Geist‹ nicht zu trennen sind (etwa im Konzept der ›Embodied Cognition‹), vgl. Sven Walter (2014). Entsprechend steuern im Alltag ständig eine Vielzahl von ästhetischen Erfahrungen unser Verhalten und unsere Entscheidungen – und diese treten in unterschiedlichsten Maßstäben und sachlichen Dimensionen auf. Nicht zuletzt ist auch die Designtheorie ein Ort der geflissentlichen Unterscheidung zwischen dem „heroischen Design“ und dem „profanen Handwerk“. Ist denn Jeder ein Arzt, der sich erfolgreich um seine Verdauungsprobleme kümmert? Und ist Jeder ein Designer, der etwas gestaltet? Ist die erfolgreiche Beseitigung eines Verdauungsproblems eine gestaltende Intervention, bei welcher ein sub-optimaler Ist-Wert in Richtung eines präferierten Soll-Wertes bewegt wurde? In Erweiterung des Ansatzes von Herbert Simon (1994) wurde bereits in Schwarzfischer (2010 a und 2010 b) jede absichtliche Intervention als Teilmenge eines transdisziplinären Design beschrieben. Entsprechend ist jede Handlung eine Design-Intervention – und umgekehrt.

Methodologisch folgt daraus, dass der Gültigkeitsbereich von ›Design‹ nicht vorschnell verkürzt werden darf, wenn grundsätzliche Aspekte verstanden werden sollen. Dies betrifft die sachliche Dimension (»Welche Gegenstände zu gestalten ist Design?«) und die zeitliche Dimension (»Müssen Langzeitfolgen in die Analyse mit einbezogen werden?«) ebenso wie die strukturelle Dimension (»Wie fein darf/muss die Granularität der Analyse sein?«). Der hochschul-politische Wunsch, aus dem Design eine anerkannte Fachdisziplin zu machen, darf nicht dazu führen, den Fokus künstlich einzuschränken. Aber was folgt aus einem unzensierten Designbegriff für die Designtheorie? Wie in Schwarzfischer (2019) argumentiert wird, ist Designtheorie ebenso wie Medientheorie dann als Teilmenge der Technikphilosophie zu begreifen. Das wird von manchen Kollegen wie eine ›narzisstische Kränkung‹ aufgefasst, weil es scheinbar das eigene Fach marginalisiert und die hochschul-politischen Anstrengungen der Vergangenheit zu ruinieren droht. Doch andererseits könnte diese Parallelisierung auch zu einer Aufwertung führen – wenn man sie nicht einfach ablehnt, sondern nutzbar macht.

Nimmt man die Herausforderung an, steigt mit großer Wahrscheinlichkeit das Niveau der Reflexion. Dabei muss und soll sich eine so verstandene Designtheorie keinesfalls auf eine akademische Aufsatz-Produktion beschränken. Methodisch ist eine Handlungstheorie gefragt, die nicht nur analytisch dazu taugt, möglichst wortreich zu beschreiben, was für die Meisten ohnehin sichtbar ist. Vielmehr erfordert ein Design, das als Intervention begriffen wird, eine Reflexion der ›Ist-Werte‹ ebenso wie der ›Soll-Werte‹ und der ›Interventionen‹ selbst. Wer wählt warum wann welche Ist-Werte, Soll-Werte und Interventionen aus? Denn auch die Ist-Werte sind nicht einfach gegebene Daten, sondern gemachte Fakten, weil sie von der Art der Messung abhängen.

Anschaulich wird das bei der Frage, wie man sich fühlt. Es gibt weit mehr als nur eine Methode der Messung bzw. der Konstruktion dieser Variable. Auch die Soll-Werte sind deshalb interkulturell verschieden und zugleich unterschiedlich, je nachdem wie alt die beobachteten Subjekte sind. Eine valide Erhebung des Wohlbefindens von Tieren ist noch problematischer, obwohl dieses für eine ganzheitliche und nachhaltige Gestaltung unserer Lebenswelt nicht einfach ausgeklammert werden kann. Denn eine wirklich transdisziplinäre Designtheorie darf nicht einfach auf bestimmte ›Stakeholder‹ oder gar ›Shareholder‹ verkürzt werden.

Bleiben wir jedoch vorerst beim Menschen, weil das für eine Designtheorie schon genug Herausforderungen bietet. Um umfassend und plausibel zu sein, ist hierbei eine entwicklungspsychologische Perspektive erforderlich. Und deren Fragestellungen sind der evolutionären Perspektive bisweilen relativ ähnlich. »Alles Leben ist Problemlösen« heißt es prägnant bei Karl Popper (1991). Jedoch beschränkt sich dieses Problemlösen nicht auf ein körperliches Einwirken auf die Umwelt.

Insgesamt gibt es drei Typen von Problem-Lösungen, die Christoph Hubig (2006) differenziert in …

(1.) Realtechnik (physische Artefakte wie z. B. Hammer, Computer, etc.),

(2.) Intellektualtechnik (kognitive Mentefakte wie z. B. mentales Probehandeln, Kopfrechnen, etc.) und

(3.) Sozialtechnik (kollektive Artefakte wie z. B. Sprache, Rituale oder politische Institutionen, etc.).

Das Kontinuum dieser Problem-Lösungen reicht jeweils von unbewussten Automatismen bis zu voll reflektierten Handlungen. Beispielsweise lernen wir ohne bewusste Überlegung als Kleinkind eine Muttersprache und verbessern diese ›Sozialtechnik‹ sukzessive bis – im Idealfall – ein völlig reflektierter Sprachgebrauch möglich ist. Ähnlich verhält es sich mit der Wahrnehmung als ›Intellektualtechnik‹. Aus entwicklungspsychologischer Sicht wird auch hier das ›Sehen‹ als permanenter Verbesserungs-Prozess von Vermutungen erlernt. Wie viele unbewusste Schlussfolgerungen bereits die einfachsten visuellen Wahrnehmungen erfordern, zeigt Donald Hoffman (2001) sehr anschaulich auf. Auf die motorischen Kompetenzen zur physischen ›Realtechnik‹ trifft das langsame Erlernen durch Üben in gleicher Weise zu.

In jedem dieser drei Möglichkeitsräume der Gestaltung spielen unbewusste kognitive Prozesse eine bislang unterschätzte Rolle. In der bewussten Version würde man solche Prozesse als ›mentales Probehandeln‹ bezeichnen. Auch ›Design‹ setzt kognitive Prozesse immer schon voraus. Denn das Entwerfen ist (wie auch das Wählen zwischen verschiedenen Entwürfen) primär ein kognitiver Prozess – egal ob dieser im Einzelfall bewusst oder unbewusst abläuft. Ob ein Entwurf überhaupt visualisiert oder ausgearbeitet wird, ist sekundär. Bevor er auf dem Papier oder im Computer kommuniziert wird, befand sich der Entwurf im Kopf. Unleugbar ist es eine Frage der Attraktivität, für welche Idee sich der Designer entscheidet, wenn er aus mehreren Einfällen auswählt. So wie es eine ästhetisch motivierte Entscheidung ist, die später der Auftraggeber und danach der Endkunde trifft, weil auch diese eine Wahl »vor dem Hintergrund anderer Möglichkeiten« treffen. Dies trifft für alle beteiligten Rollen zu. Alle drei sind aus kognitiver Perspektive als handelnde Subjekte zu verstehen.

Sogar scheinbar passive Beobachtungen müssen als aktive Wahrnehmungs-Handlungen begriffen werden. Die Orientierung in kognitiven, physischen und sozialen Räumen ist evolutionär lebenswichtig. Deshalb ist die Selbst– und Welterschließung funktional zu begreifen und damit als Mittel-Zweck-Relation erkennbar. Funktional zu hinterfragen ist folglich auch die ästhetische Erfahrung, die unsere Wahl-Handlungen leitet und ebenfalls eine Handlung ist (als meist unbewusst ausgeübte Intellektualtechnik, wenn man so will). In Schwarzfischer (2019) wird gezeigt, dass unbewusste, mikro-kognitive Prozesse die Grundlage für ästhetische Erfahrungen sind. Auf diese Prozesse hier im Detail einzugehen, ist aus Platzgründen nicht möglich. Doch zweifellos ist ohne ästhetische Erfahrung kein ›gutes‹ Design möglich, weder aus der entwerfenden Perspektive des Designers noch aus der anwendenden Sicht der User Experience. Außerdem liegt gerade im Beseitigen von negativen ästhetischen Erfahrungen eine wichtige Aufgabe von Design, weil hier der Leidensdruck meist höher ist als bei fehlenden positiven ästhetischen Erfahrungen (deren Fehlen von den Meisten gar nicht bemerkt wird). Folglich lohnt es sich, kurz zu beleuchten, wo denn der »Ort der ästhetischen Erfahrung« zu suchen ist – im Subjekt des Beobachtersystems oder im Artefakt (wie es der Mythos von der ›guten Form‹ nahelegt):

Geht man ohne Vorurteile rein sachlich an die Analyse der ästhetischen Erfahrung, dann wird diese als evolutionärer Lernverstärker erkennbar. Dies ist der Grund, warum man ästhetische Erfahrungen bei jeder Tätigkeit haben kann. Bereits Säuglinge empfinden diese Art von motorischem Feedback beim Strampeln. Es fühlt sich für sie gut an, wenn sie ihre Bewegungen immer besser koordinieren können. Ebenso ist das mentale Probehandeln dann befriedigend, wenn es gelingt. Unbefriedigend ist es hingegen, wenn nichts dabei herauskommt, also wenn es misslingt. Generell lässt sich die positive ästhetische Erfahrung als Feedback für gelingende kognitive Prozesse verstehen, wie in Schwarzfischer (2019) demonstriert wird. Entsprechend ist eine negative ästhetische Erfahrung das Feedback zu einem misslingenden kognitiven Prozess. Folglich sagt die ästhetische Erfahrung etwas über den Beobachter und dessen Prozesse der Selbst– und Weltbeobachtung aus, aber kaum etwas über die Dinge in der Welt. Bewertet werden primär die kognitiven Prozesse selbst und nur in zweiter Linie die beobachteten Gegenstände und deren Nutzen für Mittel-Zweck-Relationen. Anschaulich kann diese These nachvollzogen werden, wenn wir uns vorstellen, allein in einem Raum zu tanzen, ohne Musik. Offensichtlich wird hier kein Artefakt bewertet und trotzdem eine ästhetische Erfahrung gemacht. Vom Standpunkt einer kognitiv-semiotischen Ästhetik sind auch jene ästhetischen Empfindungen relevant, die nur in der Erste-Person-Perspektive erlebt werden können und sich der Kommunikation weitgehend entziehen.

Bereits in Schwarzfischer (2008: S.55) wird die Vermutung geäußert, dass es sich bei der ästhetischen Erfahrung generell um einen Lernverstärker handeln könnte. Damit wäre das allgemeinere Prinzip jenes der Funktionslust nach Karl Bühler (1930), wie es auch Konrad Lorenz (1978: S.265) anführt. Im Lichte der neueren Kognitionswissenschaft entspricht dies einer stetigen Optimierung von Handlungen eines verkörperten Beobachters. Diese kann als Embodied Cognition (›verkörperte Kognition‹) sowie als Enacted Cognition (zu deutsch in etwa ›hervorgebrachte Kognition‹) verstanden werden, je nachdem welcher Aspekt betont werden soll – Sven Walter (2014: S.98 ff.). Embodied Cogniton hebt die Rolle des Körpers hervor, ohne den Erkenntnis nicht möglich ist. Wenn wir etwa an die Augenbewegungen denken, die wir hier beim Lesen machen. Oder wenn wir einen Gegenstand anfassen müssen, um zu entscheiden, ob er aus Holz ist oder ob es sich um eine täuschend echt wirkende Imitation aus Plastik handelt. Auch für das Verstehen von räumlichen Anordnungen müssen wir uns körperlich durch diesen Raum bewegen, wie bereits James Gibson (1982: S.132 f.) nachwies.

Die Enacted Cognition ist in gewisser Weise noch fundamentaler, da sie auch ohne eine Außenwelt operieren kann. Als Beispiel kann der strampelnde Säugling dienen, der dabei langsam lernt, seinen eigenen Körper zu beherrschen und die Effekte seiner Muskel-Impulse immer besser vorherzusehen. Dabei kann er jene Funktionslust empfinden, die auch häufig ›Flow‹ genannt wird, vgl. Mihaly Csikszentmihalyi (1995). Ganz ähnlich ist die Rückkopplung beim Tanzen ohne Musik. Auch hier geht es um das Gefühl von Kontrolle über die eigenen Handlungen, welche dann erlebt wird, wenn der Körper als Mittel für beliebige Zwecke ›gehorcht‹. Im Mittelpunkt steht deshalb die ästhetische Erfahrung, die sich als Erleben einer gelungenen Selbst– und Welterschließung einstellt. Das kognitive System bewertet sich mit positiven oder negativen ästhetischen Erfahrungen also primär selber in seinen operativen Prozessen.

Aus diesem Grund musste das Projekt einer quantitativen Informationsästhetik scheitern, wie es etwa im Gefolge von Max Bense unternommen wurde. Massiv unterschätzt wurde dort die Dynamik der kognitiven Prozesse, denen mit einer Vermessung von statischen Artefakten nicht nahezukommen war. Eine konsequente Prozessualisierung der Wahrnehmung und Bewertung führt zu einer handlungstheoretischen Ästhetik. Dabei wird der Basis-Prozess einer ästhetischen Erfahrung deutlich, der als metakognitiver Lernverstärker erkennbar wird. Nach Schwarzfischer (2015: S.118 bzw. 2016: S.165) beantwortet dies dem Beobachtersystem drei lebenswichtige Fragen:

(1.) Funktioniere ich sensorisch und kognitiv überhaupt?

(2.) Funktioniere ich korrekt, also konsistent? (Sind die Teil-Modelle der Wirklichkeit untereinander widerspruchsfrei?)

(3.) Funktioniere ich effizient? (Weil die kognitiven Modelle weit weniger biologische Ressourcen benötigen als die puren Sensor-Daten.)

Das so entstandene Wirklichkeits-Modell bringt große Vorteile, welche die puren Sensor-Daten allein nicht ermöglichen würden. Jener einheitliche Basis-Prozess kann bis auf die Ebene einer einzelnen Gestalt-Wahrnehmung nachgewiesen werden, die als aktive Konstruktion verstanden werden muss. Was wir spontan zu sehen meinen, basiert in Wirklichkeit auf einer Vielzahl unbewusster Schlussfolgerungen, die sich wiederum auf Unmengen von Vorerfahrungen beziehen. Der Aspekt Nr. 2 ist die Voraussetzung, dass die Konstruktion einer einheitlichen Wirklichkeit möglich ist, welche über unverbundene Einzel-Erkenntnisse hinausgeht. Deshalb handelt es sich bei dieser Theorie um eine »Ästhetik der Wirklichkeits-Konstruktion«. Und der Aspekt Nr. 3 ermöglicht gleich zwei lebenswichtige Funktionen: Erstens benötigt das gestalt-codierte Wirklichkeits-Modell deutlich weniger biologische Ressourcen als eine schiere Aufzählung von Sensor-Daten (weswegen eine ›neuronale Entlastung‹ resultiert, so dass diese Ressourcen für höhere kognitive Aufgaben frei werden). Zweitens ist der Gültigkeitsbereich des intensionalen Gestalt-Codes deutlich größer als die einer extensionalen Aufzählung von Sensor-Daten (was sich darin zeigt, dass wir das tatsächlich Wahrgenommene ergänzen können, wenn Teile davon fehlen).

Dieser letzte Punkt ist außerordentlich wichtig, weil es sich hier um den einfachsten Fall einer Prognose handelt, ohne die keine Wissenschaft möglich wäre. Als Lernverstärker interpretiert verbessert die ästhetische Erfahrung nicht nur unsere konkrete Handlungsfähigkeit. Sie versetzt uns zudem in die Lage, mögliche Welten kognitiv zu konstruieren (z. B. in Literatur und Film, aber auch in der Wissenschaft).

Für die Designtheorie ist es also enorm wichtig, die ästhetischen Erfahrungen zu thematisieren, weil sie als affektive Handlungssteuerung den Designer selbst ebenso betrifft wie sämtliche User. Hierzu bietet Schwarzfischer (2019: S.317) ein Prozess-Modell der ästhetischen Erfahrung, das in doppelter Weise für die Designtheorie produktiv gemacht werden kann. Denn es erlaubt die detaillierte Analyse von Nutzer-Prozessen als in einander verschachtelte Handlungs-Kontexte. Erst eine konkrete Situation weist den Gegenständen eine semantische Rolle zu (z. B. kann ein Auto ein Statussymbol, ein Transportmittel oder eine Mordwaffe sein). Doch stets gibt es einen übergeordneten Standpunkt, von dem aus auch diese Situation wieder nur ein Mittel zu einem übergeordneten Zweck darstellt.

Ein Gelingen oder Misslingen kann nur von dieser ›höheren‹ Warte aus bewertet werden. Daraus resultiert eine Gewichtung jener Vielzahl von ästhetischen Teil-Erfahrungen, wie sie in jeder Situation zu finden sind. Als relevanter stellen sich dabei jene kognitiven Prozesse heraus, die eine ›größere Reichweite‹ haben (bezogen auf das Prozess-Modell).

Für die Designpraxis ist diese Erkenntnis von hohem Wert, weil Probleme überhaupt identifiziert und zudem gewichtet werden können. Entsprechend kann mit geringem Aufwand eine sehr effiziente Verbesserung implementiert werden anstatt nach dem ›Gießkannen-Prinzip‹ bei der Design-Optimierung unnötig Ressourcen zu vergeuden. Anhand von sehr verschiedenen Beispielen wird das in Schwarzfischer (2019: S. 343 ff.) demonstriert. Einmal wird ein technisches Interface (die Buchungs-Website der Deutschen Bahn) untersucht und in seiner Funktion verbessert, was mit minimalen Eingriffen an den Problemstellen möglich ist. Vor allem die Beseitigung von negativen ästhetischen Erfahrungen (und der damit verbundenen Gefahr eines Kontakt-Abbruches) ist hier das Ziel der Intervention. Ein weiteres Beispiel zeigt anhand eines sozialen Konfliktes, dass dieselbe Methodik auch bei komplexeren Problemen zu einer übersichtlichen Analyse führt. Diese erleichtert ein tieferes Verständnis, welches wiederum die Voraussetzung für eine Lösung ist. In diesem Beispiel wird deutlich, wie unterschiedlich die Analyse aus Sicht der beiden Konflikt-Parteien ausfällt. Weil verschiedene Zwecke verfolgt werden, sind auch die geeigneten Mittel ganz andere – je nachdem, wessen Lebenswelt verbessert werden soll. Nicht immer lassen sich lokale Konflikte (z. B. mit Stakeholdern) auf einer höheren Ebene in einen globalen Konsens auflösen, der auf gemeinsamen Werten ruht.

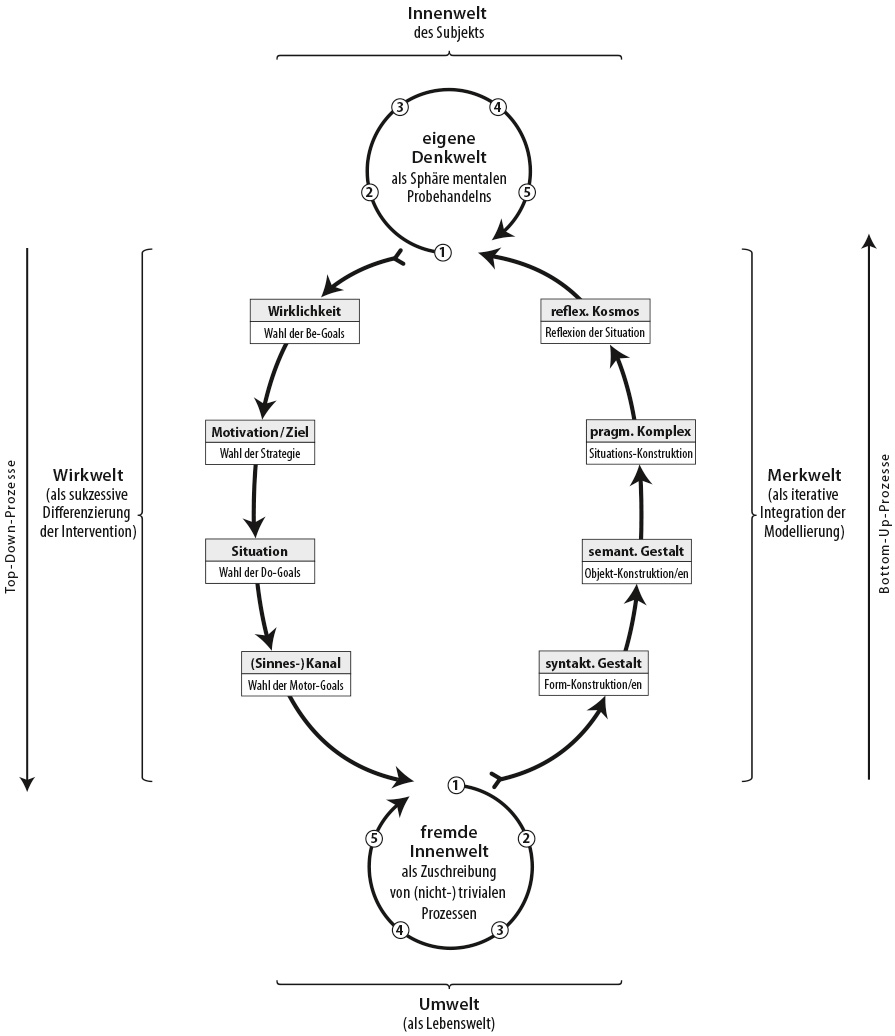

Für eine ausführliche Herleitung des Prozess-Modells fehlt in diesem Artikel der Raum. Kurz erläutert werden soll jedoch das Grundprinzip, das auf einen Pionier der Biokybernetik zurückgeht – vgl. Jakob von Uexküll (1956). Dieser geht wie Immanuel Kant davon aus, dass wir die Realität nur indirekt erfahren können über die Effekte, die unser Handeln hat. Wir müssen auf die Welt einwirken (mit der Eigenwahrnehmung als ›Wirkwelt‹), um etwas über sie zu erfahren (als Außenwahrnehmung in der ›Merkwelt‹). Beim Säugling geschieht das diffus und unbewusst, beim experimentierenden Wissenschaftler sehr reflektiert. Die Ziele dieses Handelns können also mehr oder weniger bewusst sein, ebenso wie die eingesetzten Mittel und das resultierende Wissen (als Selbst– und Welterschließung).

Abbildung 1. Vereinfachte Form des Prozess-Modells aus Schwarzfischer (2019: S.313), kurze Erläuterungen hier im Text (mehr Details, theoretische Herleitung und praktische Anwendung in der Original-Publikation, die als Open Access verfügbar ist)

Abbildung 1. Vereinfachte Form des Prozess-Modells aus Schwarzfischer (2019: S.313), kurze Erläuterungen hier im Text (mehr Details, theoretische Herleitung und praktische Anwendung in der Original-Publikation, die als Open Access verfügbar ist)

Semantische Bedeutung erhalten alle Gegenstände erst in einem pragmatischen Handlungs-Kontext für einen spezifischen, verkörperten Beobachter. Deshalb sind (quasi-)lineare Modelle ungeeignet, die nach dem Schema ›Input-Processing-Output‹ das Wahrgenommene einfach als syntaktisch gegeben und gültig für Alle auffassen. Dort folgt eine Handlung als ›Output‹ aus einer Wahrnehmung, die als ›Input‹ verarbeitet wurde. Abbildung 1 zeigt als Alternative ein zyklisches Prozess-Modell, wie es nach dem Pragmatic Turn der Kognitionswissenschaft erforderlich ist – vgl. Wolfgang Prinz (2014) sowie Engel, Friston & Kragic (2015). Die überkommenen Modelle nach dem Schema ›Input-Processing-Output‹ bilden hier gewissermaßen eine Teilmenge – der aufsteigende Pfad der ›Bottom-Up-Prozesse‹ (rechts in Abbildung 1). Für die Analyse positiver und negativer Erfahrungen ist dies nicht ausreichend: Einerseits weil die absteigenden ›Top-Down-Prozesse‹ (links in Abbildung 1) für die bewussten und unbewussten Mittel-Zweck-Relationen eine große Rolle spielen. Andererseits weil die wirklich relevanten ästhetischen Erfahrungen in Design und Alltag sich nicht innerhalb des auf– oder absteigenden Astes abspielen, sondern zwischen diesen beiden. Erst hier sind jene kognitiven Modellierungs-Prozesse mit großer Reichweite (über viele Teil-Prozesse hinweg) möglich, von denen weiter oben die Rede war. Hinzu kommen zwei eigene Sphären der mentalen Prozesse im engeren Sinne: Die ›eigene Denkwelt‹ des mentalen Probehandelns (das neben bewussten auch halbbewusste und unbewusste Prozesse umfasst) und die ›fremde Innenwelt‹ (eine Analogie unserer eigenen Innenwelt, mittels welcher wir dem Gegenüber Absichten und Gedanken zuschreiben). Hiermit ist es möglich, auch komplexe soziale Probleme zu analysieren und zu gestalten. Diese können etwa das Format haben: »Ich denke, dass du denkst, dass ich Jenes denke. Und ich weiß auch schon, wie ich das überprüfen kann.« Hierbei werden einige kognitive Teil-Prozesse verknüpft. Das hat eine große Reichweite dieser Modellbildungen zur Folge, weswegen ein Gelingen als Kompetenz-Beweis sehr positiv erlebt würde und ein Misslingen entsprechend negativ.

Methodisch bietet das Prozess-Modell aus Schwarzfischer (2019) den Vorteil, dass unterschiedliche Sichtweisen strukturiert analysiert werden können und hierfür eine einheitliche Rahmentheorie zur Verfügung steht. Denn es wurde speziell entwickelt, um konkurrierende Präferenz-Stile zu untersuchen – in einem allgemeinen Sinne, welcher dem Anspruch eines transdisziplinären Design gerecht wird. Oft stellt sich heraus, dass keine unlösbaren Differenzen bestehen, sondern dass die Parteien lediglich einen unterschiedlichen Ausschnitt fokussieren in jenem Möglichkeitsraum der ästhetischen Erfahrung, den das Prozess-Modell für die Analyse erschließt. Konkurrierende Präferenz-Stile lassen sich demnach als echte Teilmengen dieses Möglichkeitsraumes verstehen. Die positiven und negativen ästhetischen Erfahrungen basieren bei den einzelnen Präferenz-Stilen auf unterschiedlichen Prozess-Typen, die eine Teilmenge im Möglichkeitsraum der Gestaltung darstellen (Vgl. Schwarzfischer 2019: S.377 ff.):

(1.) Präferenz-Stil I basiert primär auf enaktiv körperlichen Prozessen im unteren Bereich des Top-Down-Pfades (z.B. Joggen, Radfahren, etc.)

(2.) Präferenz-Stil II basiert primär auf ikonisch-passiven Prozessen im unteren Bereich des Bottom-Up-Pfades (z.B. Lust am Schauen, Musik hören, massiert werden, etc.)

(3.) Präferenz-Stil III basiert primär auf reaktiven Prozessen im oberen Bereich des Bottom-Up-Pfades (z.B. Restaurantkritik, Journalist, Sportkommentator, Richter, etc.)

(4.) Präferenz-Stil IV basiert primär auf projektiven Prozessen im oberen Bereich des Top-Down-Pfades (z.B. Entwurf im Design, Planung von Urlaub oder Party, etc.)

(5.) Präferenz-Stil V basiert primär auf reflektierenden Prozessen im Bereich der ›eigenen Denkwelt‹ (z.B. Problem-Analysen, Philosophieren, fiktionale Szenarien, etc.)

(6.) Präferenz-Stil VI basiert primär auf attributiven Prozessen im Bereich der ›fremden Innenwelt‹ (z.B. Lust an Zuschreibungen, Animismus, Psychoanalyse, etc.)

(7.) Präferenz-Stil VII basiert primär auf kommunikativen Prozessen als Verbindung der ›eigenen Denkwelt‹ und der ›fremden Innenwelt‹ (z.B. reale oder virtuelle Dialoge, soziales Netzwerken, didaktisches Unterrichten, etc.)

(8.) Präferenz-Stil VIII basiert primär auf sensomotorischen Prozessen und verknüpft die Zonen der Präferenz-Stile I und II (z.B. aktives Musizieren, Heimwerken, Kochen, etc.)

(9.) Präferenz-Stil IX basiert primär auf instrumentellen Prozessen und verknüpft die Zonen der Präferenz-Stile IV und III (z.B. Entwicklung von Zielen, Strategien und Prognosen, etc., jeweils mit Prüfung der möglichen Effektivität und Effizienz)

(10.) Präferenz-Stil X basiert primär auf abwechselnden Prozessen und kann deshalb als einziger Präferenz-Stil nicht auf eine bestimmte Zone im Prozess-Modell festgelegt werden (z.B. hat so Jemand keine Geduld, ist leicht gelangweilt, bevorzugt ständigen Wechsel, Inspiration, Sensation Seeking, etc.)

Ein wirkliches Verstehen der zehn prototypischen Präferenz-Stile ermöglicht es, bei der Planung und Optimierung von Design-Lösungen möglichst genau auf diese Zielgruppen einzugehen. Das ist im realtechnischen Produktdesign ebenso vorteilhaft wie im sozialtechnischen Service Design und in der intellektualtechnischen Entwicklung von Kommunikationsdesign.

Die Relevanz geht jedoch über diese klassischen Designbereiche hinaus, welche meist erkennbar von ökonomischen Interessen angetrieben werden. Speziell die politische Gestaltung unserer Lebenswelt kann von einer differentiellen Ästhetik profitieren, indem die unterschiedlichen Präferenz-Typen nicht gegen einander ausgespielt werden, sondern als gleichwertige Ausprägungen von ästhetischen Erfahrungen verstanden werden. Denn: Sollte ein Staatswesen nicht darauf bedacht sein, die Lebensqualität möglichst aller Einwohner zu erhöhen, statt den Lebensstandard nur mancher Bürger im Blick zu haben und als Norm zu setzen?

Der Fokus auf die ästhetischen Erfahrungen bringt es mit sich, dass die subjektive Lebensqualität an Gewicht gewinnt. Zugleich folgt aus dem handlungstheoretischen Zugang, dass eine positive ästhetische Erfahrung stets mit einem Zugewinn an subjektiv erlebter Autonomie verbunden ist. Damit ist dieser Ansatz intrinsisch politisch, obwohl er durch die kognitiv-konstruktivistische Perspektive auf den ersten Blick weniger brisant erscheinen mag als ein sozial-konstruktivistischer Zugang. Denn im sozialen Konstruktivismus geht es weit vordergründiger um Machtfragen, um die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit und damit immer um Deutungshoheit (etwa wenn festgelegt wird, was ›wichtig‹ ist, was als ›Wissenschaft‹ gelten soll, welche Methoden dort erlaubt sind und welche nicht). Hingegen fokussiert der kognitive Konstruktivismus die individuelle Perspektive. Wie bereits erwähnt bilden eine Vielzahl von meist unbewussten Schlussfolgerungen unsere Wahrnehmung, vgl. Donald Hoffman (2001). Jede Gestalt-Wahrnehmung ist demnach die aktive Konstruktion eines kognitiven Beobachtersystems. Auch unser Denken und Handeln wird durch kognitive Konstruktionen geregelt, die auf individuellen Erfahrungen basieren und ein permanentes Lernen sind: Alle Erwartungen in unserem Alltag fußen nur auf Wahrscheinlichkeiten, nicht auf Sicherheiten. Ganz im Sinne von Karl Popper (1991) ist damit gemeint, dass alles Wahrnehmen und Denken als Hypothese zu begreifen ist – und damit falsifizierbar. Gerade hier greifen der kognitive und der soziale Konstruktivismus in einander, denn wir lernen aus eigenem Handeln ebenso wie vom sozialen Umfeld.

Was der hier nur in groben Zügen skizzierte Ansatz leistet, ist die konkrete Umsetzung einer einheitlichen Rahmentheorie vom neuronalen Basis-Prozess bis hinauf zur Weltbild-Ebene. Die Operationalisierbarkeit verdankt sich den kognitiven Prozessen, die empirisch ein solides Fundament vorweisen können. Zugleich ist das Prozess-Modell so einfach wie möglich aufgebaut (wäre es noch einfacher, würde die konkrete Anwendbarkeit und die Aussagekraft darunter leiden). In Schwarzfischer (2019) findet der Leser eine evolutionär und entwicklungspsychologisch plausible Ableitung des Modells (S.341 ff.) sowie konkrete Beispiele für die Anwendung in Analyse und Planung (S.341 ff.).

Klaus Schwarzfischer, August 2020

—

Teile des vorliegenden Essays basieren auf meiner Dissertation (2019), welche inzwischen als Open Access verfügbar ist und als PDF heruntergeladen werden kann: http://www.indukt.de/Volltext_Schwarzfischer_2019.pdf

References

Bühler, Karl (6. Aufl. 1930): Die geistige Entwicklung des Kindes. Jena: Gustav Fischer.

Csikszentmihalyi, Mihaly (2. Aufl. 1995): Die außergewöhnliche Erfahrung im Alltag: Die Psychologie des Flow-Erlebnisses. Stuttgart: Klett Cotta.

Engel, Andreas K.; Friston, Karl J. & Kragic, Danica (Eds.) (2015). The Pragmatic Turn. Toward Action-Oriented Views in Cognitive Science. Cambridge, MA: MIT Press.

Gibson, James J. (1982): Wahrnehmung und Umwelt. Der ökologische Ansatz in der visuellen Wahrnehmung. München: Urban & Schwarzenberg.

Hoffman, Donald D. (3. Aufl. 2001): Visuelle Intelligenz: Wie die Welt im Kopf entsteht. Stuttgart: Klett-Cotta.

Hubig, Christoph (2006): Die Kunst des Möglichen I. Technikphilosophie als Reflexion der Medialität. Bielefeld: Transcript.

Jonas, Wolfgang (2002): „Die Spezialisten des Dazwischen – Überlegungen zum Design als Interface-Disziplin.“ (Vortrag auf der Tagung Medium Design, Bauhaus-Universität Weimar, 13. –14. Dez. 2001) Online unter URL: <http://home.snafu.de/jonasw/JONAS4-58.html>

Luhmann, Niklas (1984): Soziale Systeme. Grundriss einer allgemeinen Theorie. Frankfurt/Main: Suhrkamp.

Lorenz, Konrad (1978): Vergleichende Verhaltensforschung. Grundlagen der Ethologie. Wien u.a.: Springer.

Mareis, Claudia & Windgätter, Christof (2014): „Designwissenschaft.“ In: Schröter, Jens (Hrsg.) (2014): Handbuch Medienwissenschaft. Stuttgart & Weimar: J. B. Metzler. (pp. 548–553)

Popper, Karl R. (1991): „Alles Leben ist Problemlösen.“ In: Popper, Karl R. (14. Aufl. 2010): Alles Leben ist Problemlösen. Über Erkenntnis, Geschichte und Politik. München: Piper. (pp. 255–263)

Prinz, Wolfgang (Hrsg.) (2014): Experimentelle Handlungsforschung. Kognitive Grundlagen der Wahrnehmung und Steuerung von Handlungen. Stuttgart: Kohlhammer.

Schön, Donald (1983): The Reflective Practitioner. How Professionals Think in Action. New York: Basic Books.

Schwarzfischer, Klaus (2008): „Gestalt-Integration als Super-Code von Ästhetik, Ökonomik und Ethik?“ In: Friedrich, Thomas & Schwarzfischer, Klaus (Hrsg.) (2008): Wirklichkeit als Design-Problem. Zum Verhältnis von Ästhetik, Ökonomik und Ethik. Würzburg: Ergon Verlag. (pp. 47–88)

Schwarzfischer, Klaus (2010 a): Transdisziplinäres Design: Design als Intervention und System-Therapie. Was verbindet jede Gestaltung in den Bereichen Wirtschaft, Kultur, Politik sowie Gesundheit? Regensburg: InCodes Verlag.

Schwarzfischer, Klaus (2010 b): „Was ist transdisziplinäres Design? Beobachtende Systeme und die Möglichkeiten der Intervention.“ In: Romero-Tejedor, Felicidad & Jonas, Wolfgang (Hrsg.) (2010): Positionen zur Designwissenschaft. Kassel: Kassel University Press. (pp. 119–122)

Schwarzfischer, Klaus (2015): „Empirische Ästhetik im Konflikt zwischen leichter Verarbeitbarkeit, sparsamer Codierung und neuronaler Aktivierung im Beobachtersystem. Eine Untersuchung über das Wesen der ästhetischen Erfahrung.” Online unter URL: <http://permalink.obvsg.at/duk/YC00338470> [Abruf 10.5.2020] Ebenfalls enthalten in: Schwarzfischer, Klaus (2016): Empirische Ästhetik. Kognitiv-semiotische Prozesse der Wirklichkeits-Konstruktion in Alltag, Kunst und Design. Hamburg: Dr. Kovac. (pp. 13–166)

Schwarzfischer, Klaus (2019): Ästhetik der Wirklichkeits-Konstruktion. Wie sind konkurrierende ästhetische (Design-)Präferenzen möglich? Ein kognitiv-semiotischer Ansatz. Würzburg: Königshausen & Neumann Verlag. Online unter URL: <http://www.indukt.de/Volltext_Schwarzfischer_2019.pdf>

Simon, Herbert A. (2. Aufl. 1994): Die Wissenschaften vom Künstlichen. Wien & New York: Springer.

Walter, Sven (2014): Kognition. (Reihe: Grundwissen Philosophie). Stuttgart: Reclam.

von Uexküll, Jakob (1956): Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen. Bedeutungslehre. (Mit Illustrationen von Georg Kriszat). Hamburg: Rowohlt. [Erstauflage 1934 als Band 21 der Reihe „Verständliche Wissenschaft“ bei J. Springer in Berlin.]

Watzlawick, Paul; Beavin, Janet H. & Jackson, Don D. (10. Aufl. 2000): Menschliche Kommunikation. Formen, Störungen, Paradoxien. Bern: Huber. [1. dt. Aufl. 1969; engl. Original 1967]

Letzter Zugriff auf alle aufgeführten Links am 6.7.2020.

Download & Citation Info

Schwarzfischer, Klaus (2020): Wozu Design-Prozess-Ästhetik? Ein handlungstheoretisches Modell des Möglichkeitsraumes von Gestaltung. In: DESIGNABILITIES Design Research Journal, (08) 2020 https://tinyurl.com/y5eolmk6 ISSN 2511-6274